立山カルデラ全景模型(立山カルデラ博物館展示) |

|

今年度(2017年)の科学委員会・研修山行は、昨年天候不良により実施できなかった「立山カルデラ体験」を再挑戦することになった。

10月5日、立山砂防カルデラ博物館に集った科学委員会委員と一般参加合計16名は、博物館で事前レクチャーを受け、用意された黄色いヘルメットを被って砂防工事用のトロッコ乗車に乗り、カルデラ見学に出発した。

|

|

|

|

|

|

立山カルデラは、常願寺川上流域の侵食形カルデラといわれているもので、通常の陥没形カルデラとは異なる形態であるが、東西6.5km南北4.5kmのやや西に傾いた大きな凹地となっており、その中は現在も崩壊が続いており国主体の大規模な砂防工事が継続されている所である。

その砂防工事用軌道を走るトロッコに乗車しカルデラ内部の主要部を見学するというもので、一般には体験するチャンスは極めて困難で、悪天候などで中止することがしばしばある。今回は快晴との予報で絶好の体験日和となった。

博物館で出発の準備をし、お隣の国土交通省砂防事務所に移動。いよいよトロッコ発車である。

軌道幅は610mm、延長距離18km、標高差640mの終点水谷平まで、38回のスイッチバックがあり、終点近くの樺平では200mの標高差を連続18回のスイッチバックが圧巻である。ジーゼル機関車に連結された9人乗り3台の輸送車が、1時間45分かけて水谷平に向かう。

|

|

|

常願寺川右岸の急斜面をへばりつくようにスイッチバックを繰り返し、進行方向右眼下の深い渓谷を見遣りながら慎重に高度を上げてゆく。

|

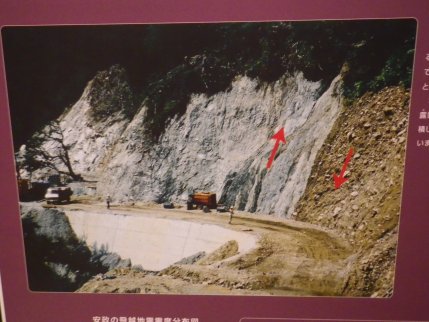

ところどころに見る崩壊跡 |

連続18回のスイッチバックを登り終えた先に、メインの白岩砂防堰堤の全景が見渡せる展望台でいったんトロッコを降り、これからの見学先であるカルデラ内部を俯瞰する。主堰堤の高さ63m長さ76m、7基の副堰堤を含むと合計の落差は108mとなり日本最大だという。ここカルデラの出口で膨大な土砂をくいとめる重要な堰堤ということだ。国の重要文化財だということを新たに知った。

|

|

展望台からの白岩砂防堰堤の全景 |

|

|

やがて終点・水谷平に到着。すでに12時近くである。砂防事務所水谷出張所や工事用のプレハブが立ち並び、砂防事業の拠点だけあってなんとなく生活感がある処だ。ここでしばし昼食タイム。周囲には水谷の滝、柱状節理、大きなドロノキ、などの見どころがある。

|

|

昼食後、トロッコ用のレールが敷かれ、時々車も通る白岩トンネルを徒歩で抜ける。トンネルは片側通行の信号を待って暗い隧道を進むはずであったが、人が通るときは照明が点灯して安全に通過できる。

|

|

隧道出口からUターンするように谷側のやや大きいトンネルに入る。

ここが岩盤対策用のトンネルでしばらく進むと壁一面にアンカー工事の末端部がビッシリ並んでいるところが、崩壊している箇所の内側にあたるところだ。表面は国立公園内であるため、景観をこわす補強対策工事が出来ないためこのような方法を採用したという。この工法は日光の華厳の滝などにも採用されているとの事だが、かなり高額な予算が必要だということは容易に想像できる。

|

|

|

|

次に天涯の湯と表記された場所で、立派な温泉施設のある場所に向かった。立山温泉の源泉から湯を引き、ここで作業している方々の憩いの場所になっているらしい。足湯の前から次に向かうためのバスが用意されていた。

|

|

|

足湯 露天風呂 |

まずは白岩堰堤の上部へ行き、管理橋の上から堰堤を見学。さらに先ほどトンネル内から確認したアンカー工事の表側を確認する。なるほど表面は自然のままで、人工物は一切確認できなかった。国指定重要文化財を示す石碑が、観光地を思わせる

|

白岩堰堤の説明板と重文の碑 |

管理橋を渡り、崩壊跡を注視するが、ワイヤーボルトなどの露出部は全く確認できなかった。

橋のたもとに水準点の標石があったが、地形図には表示されていないもののようだ。

|

|

バスは湯川トンネルからカルデラゲートをかすめ有峰トンネルを抜け、六九谷展望台へ。トンネルの入口上部に柱状節理が見れるというが、バスの中からの観察なのでよく判らなかった。

六九谷は1969年の豪雨で崩れた谷という由来だそうで、ここの展望台からカルデラ全体がよく見渡せるところだ。ここには監視カメラやセンサーが設置されていて、常時砂防施設の状況を把握している。

|

|

資材運搬用に造られた道路をさらに内部へと進み、次に多枝原(だしわら)平展望台にむかった。安政5年(1858)のとんび崩れの泥が埋めた台地で、ここに「崩れ」の碑がある。幸田文の「崩れ」というルポルタージュ文学の作品に「大谷崩れ」「稗田山崩れ」と並ぶ日本三大崩れが取り上げられている。1976年に立山カルデラを訪れた記念碑という事の様だ。目の前に大鳶、小鳶の崩れ跡が迫って見えるところで、幾つもの砂防施設を見ることができる。そして現在も工事が進められており、この先工事は終わる事無く続けられる運命にある。

|

崩れ の碑 |

バスはさらに奥の立山温泉跡に至る。立山温泉は16世紀に発見され、立山信仰の拠点でもあったため、江戸時代は非常に賑ったところで夏場には日に500人もの客が訪れたそうだ。「剱岳点の記」にも測量隊の一行が温泉に宿泊しようとし、県の役人によって妨害されるシーンが出てくるが、安政5年の地震により一旦壊滅し、明治になって復興した歴史がある。現在水谷平にある砂防事務所は、当時この地にあり、より繁栄を極めたそうだ。昭和44年の豪雨で温泉への道が閉ざされ、立山黒部アルペンルートの開通などで、昭和48年(1973)廃湯し一切の建物は焼却された。現在浴槽の跡が僅かに確認でき、往時の繁栄の跡は微塵も感じられなかった。 温泉跡から泥鰌池へ至る途中のつり橋の上から温泉の噴気が上がっているのが確認できたのが、唯一の痕跡であろうか。

|

|

|

立山温泉跡 |

立山温泉跡 |

とんび泥が堰き止めてできたという泥鰌池を最後に、カルデラ内の見学は終了。再び有峰トンネルからカルデラゲートを出て真川沿いに有峰林道経由で、出発地に戻った。

|

泥鰌池 |

|

|

途中跡津川断層の大露頭を間近に見学する予定であったが、今回の行程では手違いによりカット。車窓からの見学のみとなったのはいささか残念であったが今回の見学は貴重な体験であった。

|

バス車窓から望む跡津川断層の路頭 |

|

跡津川断層の説明パネル(立山カルデラミュージアム) |

(補遺)

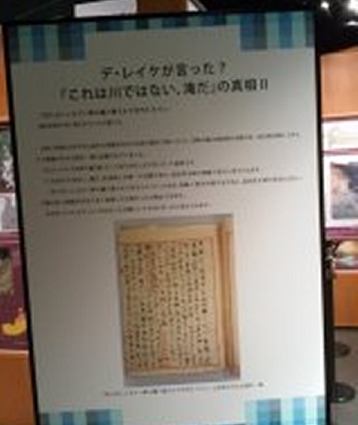

ミュージアムの展示の中に次のパネルがあったので、参考に掲載する

デ・レイケが言った?

「これは川ではない、滝だ」の真相

1891年(明治24)7月に起きた常願寺川大水害の復旧工事について、当時の森山知事が上申した文書に記載された表現がいつしかデ・レイケが言ったとされて今日に伝わったことで、本来は、常願寺川の暴れ狂う様を表現したものだという。

「川ト言ハンヨリハ寧ロ瀑ト称スルヲ充当トスベシ」と記載されている

|

|

|

(2017/10/7 近藤 記) |

|

|